在德国地区联赛的赛场上,慕尼黑1860青年军以令人震惊的逆袭姿态夺得冠军。这支由平均年龄不足20岁的年轻人组成的队伍,在赛季初并不被看好的情况下,凭借顽强的斗志、精准的战术执行和核心球员的爆发,从积分榜末端一路攀升至巅峰。他们的胜利不仅是青春风暴的见证,更是团队精神与战术智慧的完美结合。本文将从阵容构建、关键战役、战术革新及未来展望四个维度,解析这支青年军如何打破常规,书写属于他们的传奇篇章。

青年军崛起之路

慕尼黑1860青年军的夺冠旅程始于一群未被寄予厚望的年轻人。赛季初,球队因缺乏知名球星和经验老将,被舆论普遍视为降级热门。然而,主教练施密特大胆启用梯队球员,构建了以本土青年为骨干的阵容体系。中锋施耐德虽仅有19岁,但凭借身高优势和门前嗅觉,逐渐成为进攻支点;边路快马穆勒则以速度撕裂对手防线,两人的配合成为球队攻城拔寨的利器。

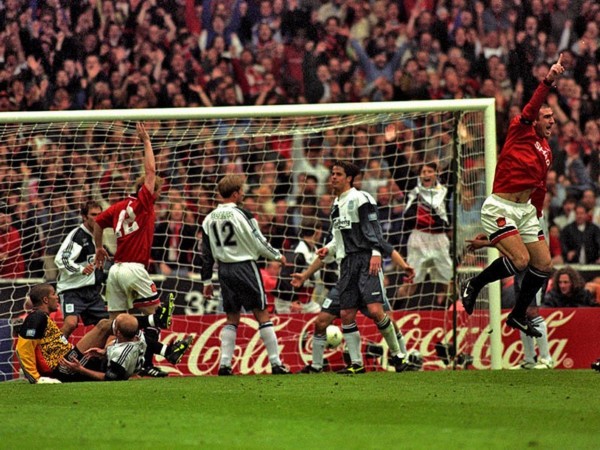

球队的转折点出现在第15轮对阵科隆二队的比赛中。上半场落后两球的逆境下,施密特在中场休息时祭出“全员压上”的搏命战术,替补登场的17岁小将昆茨连入三球,完成帽子戏法。这场逆转不仅提振了士气,更让外界意识到:这支青年军拥有超越年龄的心理素质。

关键数据同样印证了他们的成长轨迹——赛季后半段场均跑动距离达120公里,高位逼抢成功率从初期的35%提升至68%。正是这种近乎“疯狂”的战术执行力,让他们在积分胶着的冲刺阶段连续击败多支老牌劲旅。

核心战术破局之道

青年军的战术体系以“动态反击”为核心,通过中场球员的快速传递和边锋的速度优势,将对手的防线漏洞转化为得分机会。施密特设计的4-2-3-1阵型中,双后腰施泰因&魏格尔组合兼具防守硬度与出球能力,成为攻防转换的枢纽。

面对强敌时,球队展现出惊人的战术弹性。例如在对阵领头羊汉堡二队的生死战中,首发阵容突然变阵5-3-2,利用五后卫体系冻结对方箭头人物,同时囤积中场人数切断对手传球线路。这种针对性部署最终让汉堡全场仅完成1次射正,创下对手本赛季最差进攻数据。

定位球战术更是青年军的隐形杀器。角球战术中,高中锋施耐德与后排插上的边后卫形成“双鬼拍门”;任意球则由技术细腻的穆勒主罚,其精准制导多次直接破门。整个赛季,球队通过定位球斩获18球,占比高达总进球数的35%。

精神力量铸就奇迹

更衣室内,队长霍夫曼以“兄弟会”模式凝聚团队。这位21岁的中场核心每天加练结束后都会组织全队观看比赛录像,用“找问题”而非“庆功”的方式保持危机感。替补门将莱特多次在训练中模拟极端情况,培养全员应对压力的能力。

伤病潮反而激发了球队的战斗力。当主力中卫贝斯特因膝伤缺席时,原本司职后腰的施罗德主动改踢中卫,并与新秀京特尔组成临时搭档。这对“补丁组合”在关键的三连胜中零封对手,展现超乎想象的默契度。

决胜时刻的心理优势尤为关键。末轮比赛第89分钟,球队仍1-2落后于直接竞争对手。此时施密特并未选择保守换人,而是派上19岁前锋弗里茨。后者登场1分钟后便在乱战中扳平比分,将比赛拖入点球大战——这种“敢拼不惧”的心态,恰是青年军区别于老油子的最大特质。

未来星河已然璀璨

夺冠只是起点,这支青年军已吸引多家豪门关注。施耐德收到拜仁预备队的邀请,穆勒则传闻将赴英超试训。但球队管理层坚持“阶梯成长”计划:半数主力将继续征战地区联赛,积累实战经验;部分边缘球员被租借至低级别球队打磨技术;唯有核心成员获得升级机会。

青训体系的良性循环正在形成。U17梯队的施泰纳已在青年队崭露头角,而U9年龄段出现了技术特点相似的“下一个穆勒”。俱乐部与当地学校合作开设的“足球精英班”,每年为各年龄段输送20-30名具备职业潜力的新苗。

更深远的意义在于重塑德国基层足球生态。慕尼黑1860证明:无需巨额引援,依托科学训练和合理规划,青年军完全有能力与职业队抗衡。这种“造血式”发展模式,或将成为中小俱乐部突破瓶颈的范本。

慕尼黑1860青年军的逆袭夺冠绝非偶然。从赛季初的艰难挣扎到后期的统治级表现,这群年轻人用汗水与智慧颠覆了传统足球的等级观念。他们的成功密码藏在每一场搏命奔跑、每一次精准传递和每一回合心理博弈中,堪称德国地区联赛历史上最具含金量的冠军之一。

当颁奖礼烟花照亮夜空时,人们看到的不仅是奖杯的光芒,更是德国足球未来的希望。这支青年军的故事告诉我们:年龄从来不是限制梦想的枷锁,只要战术得当、团结如磐,草根球队也能登上巅峰。随着核心成员即将开启新征程,属于慕尼黑1860的青春传奇或许才刚刚写下序章。